机器人扎堆WAIC:机器人能干活背后的“真”与“伪”

从剥鸡蛋到打螺丝,从做爆米花到协助养老康复,在2025年世界人工智能大会(WAIC)上,机器人的干活场景似乎已经渗透至了生活的方方面面。

然而在热闹之下,第一财经记者也在现场观察到,不同厂商展现出的干活场景略有不同。部分机器人只在有限的区域活动,部分的机器人则“杜绝”人机互动,还有部分机器人的操作则聚焦在了简单的抓、拿、放上。

当“能动手”成为标配,哪些是真正指向市场刚需、具备商业化价值的“真干活”?又有哪些只是包装成场景的“伪需求”?机器人行业正处在从舞台演示走向真实落地的关键过渡期,概念与实用、能力与需求之间的距离,正在被重新审视。

谁是真干活,谁干“伪需求”

WAIC第二天,世博展览馆一楼的技能大舞台依旧火热。剥鸡蛋、制作饮料、搞维修等动作吸引了不少观众的目光。

“各家机器人都在落地,都在干活。”擎朗智能的新产品XMAN-F1也在技能大舞台中展现自己的爆米花制作技能,并根据顾客需求调制各类冰镇饮料,包括雪碧、可乐、是否加冰等多种选择。擎朗智能CEO李通向第一财经记者表示,根据主办方的要求,能够进入“C位”展区的机器人必须会干活,“准备阶段,里面的演示内容调整和训练了一波又一波,留下来的都是能够干活的”。

李通回忆,去年WAIC中的机器人企业展位数量有十几家左右。第一财经记者在现场看到,今年WAIC中的企业数量超过了六十家。

在本届WAIC现场,不少机器人企业纷纷亮出“干活”能力。不过,第一财经记者注意到,有的机器人干活场景相对“封闭”,展商严格划分了机器人的活动范围。有的则挑战更复杂的开放场景。但面对眼花缭乱的功能演示,哪些是真正指向落地应用的“干活”,哪些则仍停留在表演层面?擎朗智能创始人兼CEO李通对此直言:“比去年已经好太多了,还是需要给点时间。”

“开放场景是机器人商业化一个必然的要求。”李通说,这背后隐藏着巨大的技术挑战。周围环境的任何变化都可能打断其工作流程——不仅是行人和物体的干扰,甚至是场内的大喇叭声也会干扰其传感器。李通回忆,在此前的实践场景中,一个机器人走到大喇叭前就不动了。“后来发现,这个机器人装的是超声波传感器,喇叭释放了高频噪声,可能干扰了传感器的识别,频率超出人声范围,导致机器人误判环境、停了下来。”

值得一提的是,在具身智能的探索路上,不少企业并没有把人形机器人当成“唯一解”。智元机器人、擎朗智能等企业均有服务机器人产品。李通认为,“岗位化”是服务机器人走向规模化应用的关键路径,每一个岗位都应具有相对清晰、单一的功能边界,而非让一个机器人“又干这个、又干那个”。

相比高难度的通用抓取任务,擎朗更倾向于在已有的专用岗位中积累场景数据,在真实使用中不断训练优化。他强调:“我们希望一边在用,一边在收集数据,通过这种方式推动具身智能持续进化。”

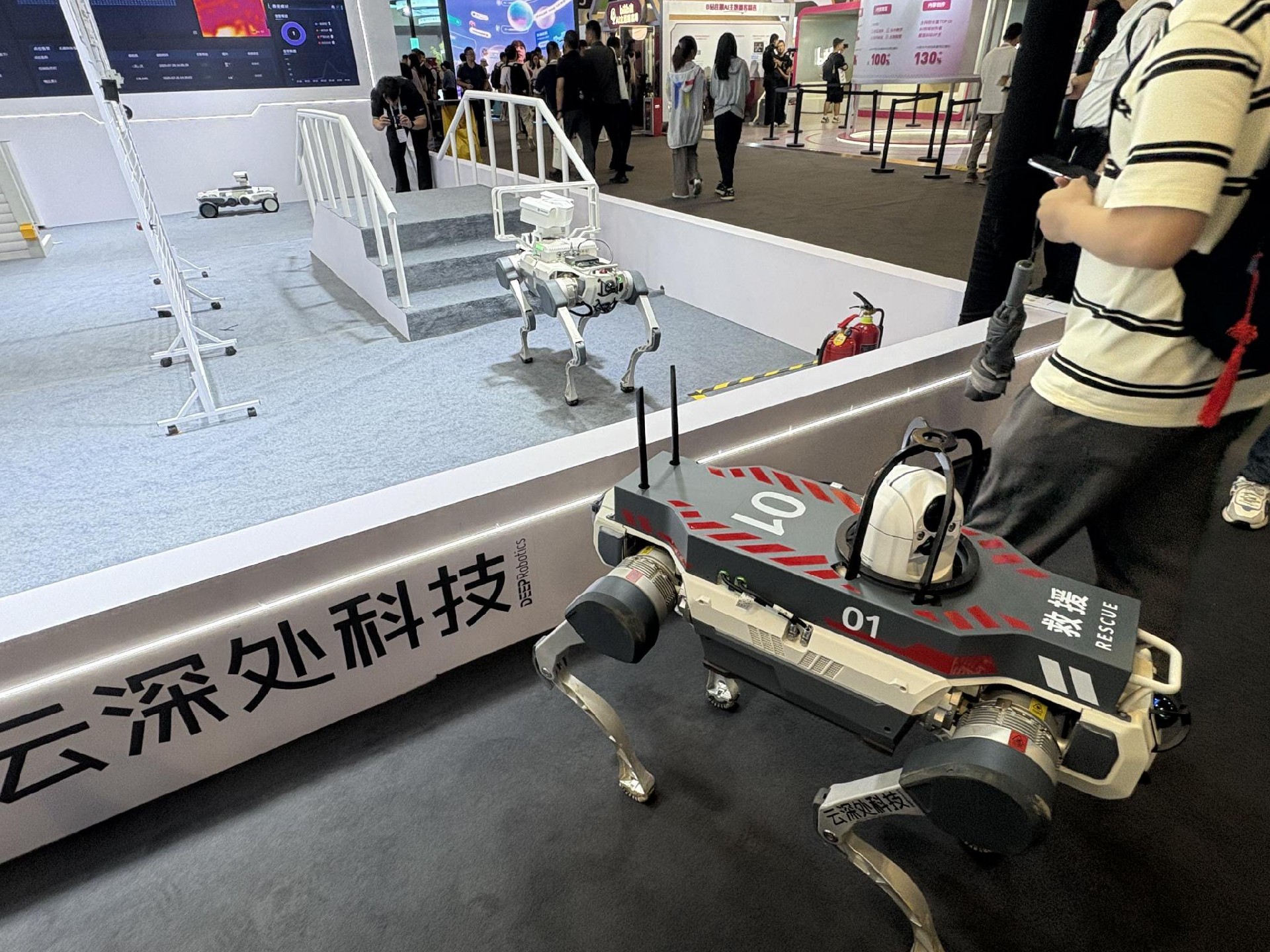

比起人形机器人,四足机器人在WAIC的表现展现出了明确的“岗位化”特点。在云深处展台,记者看到了现场模拟了电力巡检场景,绝影X30四足机器人化身高效巡检员。第一财经记者在现场看到了X30正在识别指针仪表、数字与状态仪表、红外温度、指示灯等巡检目标。为模拟真实工业环境的续航需求,展区还配备了充电桩设备,绝影X30在自主判断电量后,能够自行前往充电。据现场工作人员透露,在浙江的某应用案例当中,云深处四足机器人已实现平均1000+小时的无故障工作。

新品重仓工业场景

尽管场景不易,但在WAIC这场“机器人总动员”中,具身智能产业确实展现出了正从概念期迈入落地期的趋势。

收拾家务、打螺丝、做爆米花......第一财经记者了解到,相比于以往更像“舞台表演者”的机器人,近期登场的多款新品已悄然转向具体应用场景。

第一财经记者梳理发现,WAIC期间,企业公布的机器人新品的应用场景已覆盖工业制造、商业服务、康养与家庭陪伴等多个领域。

尽管规模化落地尚需时日,但从表演到工作、生活的转向,打开了机器人融入千行百业的想象空间。

工业场景成为了新品“重仓区”,10款新品中,有4款主要聚焦工业制造、巡检等需求场景。

7月25日,飒智智能发布四臂具身智能机器人。据该公司创始人兼董事长张建政透露,这款人形机器人共拥有52个自由度,增加了头部、髋关节、膝关节、踝关节4个自由度。四臂能够360°圆环形作业,主要应用于工业智能化制造场景。

除了人形机器人本体之外,零部件也有新品在本次WAIC中发布。在蓝点触控的展台交互区,三台集成其核心产品“六维力传感器”的机器人正在执行精细作业:机械臂通过六维力传感器进行波浪板精细打磨、理疗按摩、拖动示教的应用场景演示。戴盟发布的多维高分辨率高频率视触觉传感器DM-Tac W,每平方厘米覆盖4万个感知单元,能够给予机器人触觉感知。

“机器人在现代工业中的社会角色发生了改变,逐渐开始拥有自主决策能力。”张建政告诉第一财经记者,未来的无人工厂中,机器人将能自主完成物件搬运、协同插线等任务,实现更灵活高效的柔性化生产,“改进传统工业标准化程度低、良品率低的痛点。”

“工厂是机器人第一步”,智元机器人研究院执行院长、智元具身智能事业部总裁姚卯青在接受记者采访时表示,通过智能创造和交互,未来机器人能够进入更多场景。

“机器人的下一步是零售服务业,最终在若干年后走进家庭。”姚卯青直言。从工业场景延伸至服务业场景,再逐步渗透至家庭场景,这正是当前机器人新品应用场景的主要发展趋势。

场景化延伸趋势下,机器人与“人”的实际需求更为贴合,技术落地成为可能。对接工业生产、服务业交互、家庭陪伴等场景的需求后,商业化路径也随之变得逐渐清晰。

“肯定是有一些同质化的,但是我觉得这个市场足够大,蛋糕也很大,大家都有机会。”新品频发的当下,谈及竞争态势,姚卯青坦言,行业仍有广阔的发展空间。智元机器人也在“智启具身论坛”发布了行业首个真正面向真实世界双臂机器人的世界模型开源平台“Genie Envisioner”(以下简称GE)。据姚卯青介绍,该平台融合了预测、控制、评测三大核心能力,为机器人从“看见”到“行动”提供了端到端、一体化的解决方案。

在工业场景之外,第一财经记者观察发现,已有多个新品瞄准服务业和康养场景,而这些场景对机器人的亲和力、服务力要求也较高。

在傅利叶展台,记者看到了主打交互陪伴的新品RG-3,该机器人主要针对导诊咨询、上肢康复、认知训练、运动功能重建以及远程康复等场景。傲鲨首款消费级外骨骼机器人则突破医疗康复的传统边界,拓展至生活运动领域。矩阵超智新一代人形机器人MATRIX-1则通过大脑、小脑、肢体协同,完成抓取、抓握、捏取、拧取、旋转、递物等不同动作,在美食餐饮场景中规划餐桌撤台任务、执行动作。